おはようございます、京都の所属税理士takasagoです。

みなさん、甘いものはお好きですか?ぼくは甘いものに限らず食べることが好きです(笑)

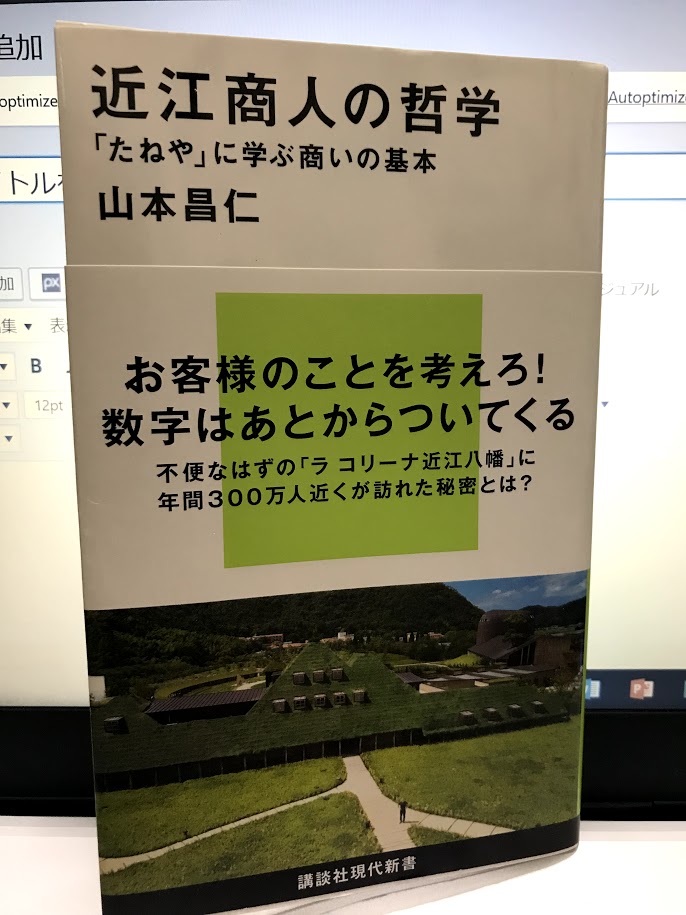

では、「たねや」という和菓子屋さんはご存知でしょうか?

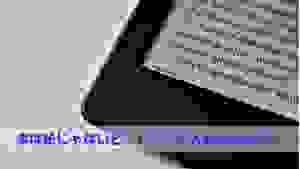

その「たねや」の社長さんが自らの思いを語ったこちらの本は、地域を思う気持ち、会社を思う気持ち、商品を思う気持ち、また商いに対する哲学、まさしく経営理念が詰まったとても良い本でしたのでご紹介します。

合理化・効率化とは何か

「たねや」は滋賀県の企業で、いまは全国展開している和菓子屋さんです。

「たねや」をご存知でなくても「クラブハリエ」ならご存知かもしれません。クラブハリエは洋菓子屋さん、バームクーヘンが有名です。

ぼくは京都に住んでいて滋賀が近いのですが、京都市内の顧問先なんかを訪問すると時折お菓子をいただく機会もあります。和菓子も洋菓子もとてもおいしいです。

和菓子と聞くとやはり手間暇がかかってすべて手作業に近い、そんなイメージがぼくにはありました。

本書の中でもとても丁寧にお菓子作りについて説明されているのですが、数を作ろうと思うと機械を入れて効率化する必要があります。

でも和菓子としてこの部分は絶対に手作業しなければならない、という部分もあるはずで、その部分をとても合理的に判断し、機械を入れるのか手作業なのかを区分しておられます。

これは何故かというと、機械を入れて味が変わってしまってはお客さんに申し訳がたたないから、という非常にシンプルですが大事なコトを意識しておられるからだと思います。

本書では度々説明があるのですが、たねやではお客様のコトをまずは考える、そこからすべてのことがはじまっています。

ぼく自身も果たしてそこまで徹底できているか、と身につまされる思いがしました。

合理化・効率化を追求しすぎるあまりおろそかになっている部分がないか、常にチェックする姿勢が大切だなと。

近江商人の哲学「三方よし」

「三方よし」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

「三方よし」と聞くと「売り手よし、買い手よし、世間よし」というのをイメージするかと思います。

前述のとおり、たねやは滋賀県の企業ですから近江商人の商売哲学とされる「三方よし」を踏襲している、意識している部分があるかと思いますが、その「三方よし」についてたねやがどのように考えているのかがよくわかる本の内容でした。

結果的に「三方よし」になっているのであって、企業としてやりたいコトをやった結果であると。

「三方よしを実践したいから」、というのがスタートではないということです。

この自然体は非常にいいなぁと感じました。

世間よしと聞くと構えてしまいそうですが、自分たちの活動を世間=地域に返していく、というのがとても自然にかつ徹底されています。

本書では、ほかにも今大人気の「ラ コリーナ近江八幡」ができた理由・思想、たねや流「働き方改革」などについて社長さん自ら丁寧にかつ熱く語られています。

社長さんの思いが形になったとてもいい本でした。

まとめ

ぼく自身は「ラ コリーナ近江八幡」には行ったことがない(近江八幡日牟禮ヴィレッジには行ったことがあります)のですが、行ってみたくなりましたし、またたねやのお菓子を手に取りたくなりました。(日牟禮ヴィレッジのつぶら餅というお菓子はかなりおいしかった記憶があります。)

そんな風に感じさせてくれるビジネス書というのも珍しいかなと思います。

それぐらい社長さんの思いがよく伝わってくる本でした。